今から50年後の2070年に我々の社会はどのような技術変化を遂げているでしょうか?想像することは少し難しいかもしれません。しかし、今から50年前に、自律社会にまで続くAIなどを筆頭にした様々な技術革新と社会変化の流れをほぼ正確に予見し、事業にまで展開させた人物がいました。オムロンサイニックエックス株式会社様はそんな人物のDNAを受継ぎ、ロボティクス・AI分野での革新技術を創出するべく研究開発を行っているユニークな会社です。代表取締役の諏訪様と企画室長の今井様にお話を伺いました。

オムロンサイニックエックス 株式会社

代表取締役社長 諏訪 正樹 様(左)

企画室 室長 今井 紘 様(右)

- オムロンさんというと、我々にはヘルスケア製品でとても馴染みがあります。

諏訪 正樹(以下、諏訪):

一般には、やはりヘルスケア商品に馴染みがあるので、よく「血圧計や体温計の会社ですよね」とお声がけいただきますが、実はヘルスケア商品はオムロングループの売上比率でいうと17%程度です。

- えっ、それは意外ですね。

諏訪:

売上高の約半分が工場などの制御機器をご提供するオートメーション事業、後はいわゆる電子部品事業と、社会システム事業と呼ぶ交通管制システム・駅の券売・改札機、そしてご指摘いただいたヘルスケア事業が続く形です。実は産業分野のオートメーションが大きな位置を占めています。

- オムロングループの中では、御社はどのような位置づけにあるのでしょうか?

諏訪:

いま、オムロン本社には、コーポレートのR&D部門である技術・知財本部と、それと並行して、イノベーション推進本部という新しい事業を創出していく組織があり、我々はこれを統合イノベーションプラットフォームと命名しております。統合イノベーションプラットフォームで技術革新を起点にした新しい事業のタネを創出することをミッションとしたグループ会社(オムロン株式会社の100%出資子会社)という位置づけで我々がいます。

先ほども申し上げた、主軸のオートメーション分野を含めオムロンが関わる事業領域においては、ロボティクス、AI、センシングなど、非連続な技術進化が競争環境を大きく変える領域です。そこで、社外から多様な視点を求め、世界にいるトップリサーチャーを招聘して、彼らを中心に世の中にどういったインパクトを生み出し、それがどういう事業に繋がるのかということを、オムロン本体に供給するような組織として2018年に設立しました。

そしてもう一つは、ある意味オムロン本体から風土的にも地理的にも離れている出島的な組織にして、社外の方からのオープンイノベーションのアクセスもしやすいことを狙いとしています。実際、私自身オムロン本体にいる時には会えないような方も含めて、様々に議論させていただく機会が増えました。そういう方々とコラボレーションしながら、新しい事業を創造していくということがこの会社の一番大きな位置づけになっています。

- その御社の社名にある「SINIC X」というキーワードはあまり聞き慣れないのですが、どのような意味でしょうか?

諏訪:

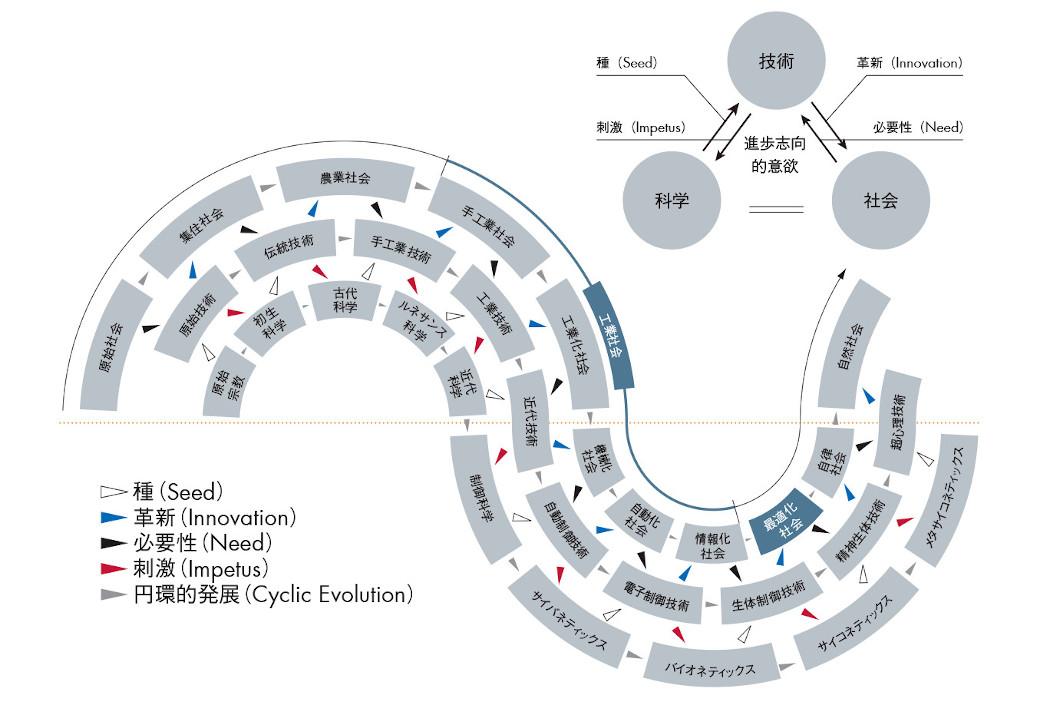

もともとオムロンの創業者の立石一真が1970年に発表した「SINIC理論(サイニック:Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolutionの略)」という未来予測理論がありまして、その名前を社名の一部に冠しています。立石一真は「経営者というのは未来を語るのが仕事だ」と常々語っており、この理論は、社会と技術と科学が、相互に刺激し合ってスパイラル的に進化していくという構図があるということで、現在の「情報化社会」から「最適化社会」への移り変わりや、さらにその先の「自律化社会」までを予測しました。

- 1970年と言うと今から半世紀前ですよね?そんな昔に現在の我々の社会を予見していたんですか?

諏訪:

そうなんです。そして、理論を唱えるだけでなく実践したというのがもう一つの成果でした。1950年代初めに立石がアメリカの工場を視察した時に、米国ではモノづくりのオートメーションの波が来ているということを強く認識したそうです。それは間違いなく日本にも来るだろうということで「自動化社会」の到来を予見したんです。それまでの立石電機(当時の社名)は、レントゲンのタイマーやリレーなどを製造している、いわゆる電子部品の中小企業でしたが、50年代からはオートメーションに舵をきりました。

実際、オムロンという会社は、1964年には交通量に応じて自動的に信号を切り替える世界初の感応式信号機を、67年には阪急電鉄北千里駅に同じく世界初の自動改札機・券売機システムを設置しています。これは「サイバネティックス1」という本の世界観にも影響を受けており、機械がシステム的な構造として有機的に動いていくところに感化されていますが、実はこれ今で言ういわゆるITシステムのはしりなんです。当時はそんな言葉が無かったので、創業者はサイバネティックスからとって「サイバネーション」と呼んでいました。

立石一真が亡くなった時、親交のあったピーター・ドラッカーが回顧録で「私は情報化社会、あるいはインターネットの概念を、はるか以前に立石一真から聞いた」というふうに書いています。

- あのピーター・ドラッカーにも一目置かれていた経営者だったんですね。

諏訪:

そうです。そして、このSINIC理論が描いているのはだいたい2033年くらいまでですが、これを継承して、さらにアップデートしていくということに繋げるという思いを込めて、このSINICを社名に使わせていただいています。

- 具体的には御社の方ではどのような研究をされてきたのでしょうか?

諏訪:

はい、大きくロボティクスの世界と、AIの世界があります。ロボティクスの世界ではより使い易くするために、アクチュエーションの観点と、教示やピッチングを含めた事前設定の観点の2つを軸に様々な研究に取り組んでおり、ロボット系の国際学会で度々発表しております。

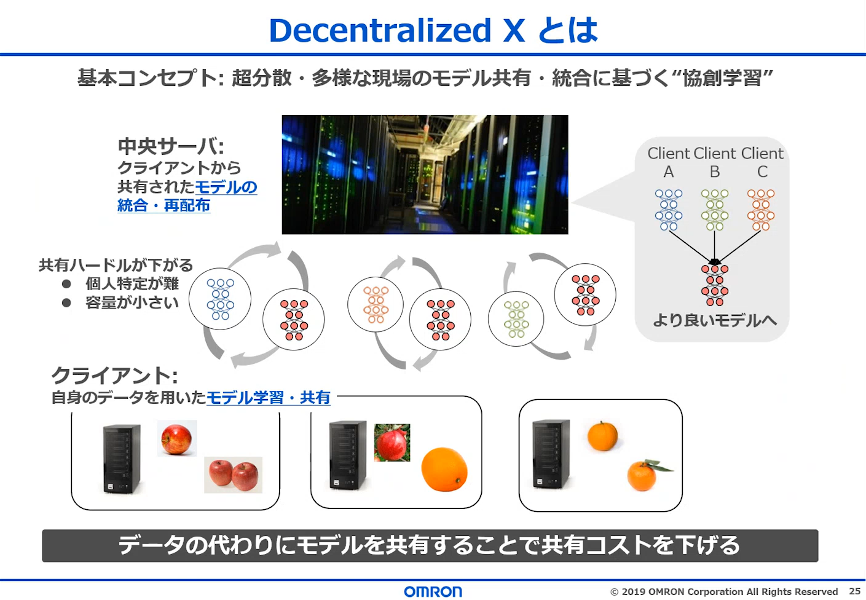

もう一つのAIに関連する分野ですが、例えば2019年11月に発表したのが「Decentralized X」というコンセプトです。ローカルなデータで少し賢くなったAIのモデルを統合することで、あたかも分散していた全てのデータで学習したかのようなAIを作れないかというモデル統合の技術です。

これは例えるならAIの学校のようなもので、ローカルのデータだけで学習するとある程度賢くなったAIモデルができます。AIたちのローカルのデータにバリエーションがあるとき、そうですね例えば果物の認識をするAIをイメージしてください。リンゴだけを見て学習したモデルと、リンゴとみかんを半々で学習したモデル、みかんだけを学習したモデルがあった際、ローカルではそれぞれのモデルの性能にはばらつきがありますが、モデルを統合することによって、仮想的に、ローカルの学習で使った全部のデータを集約して、それらで賢くなったAIと同等に近づくようなAIを作るという技術です。各々ローカルで賢くなったAIたちが中央に集まってきて、そのAIの知恵を統合すると、まるで学校に行って勉強し、賢くなって戻ってきたような状態になるというのが実現できるんです。

- AIの学校というのは面白いですね。この”学校”で統合されたモデルは、通常の学習で生成されたモデルと何か違いはあるんですか?

諏訪:

当然のことながら、全部のデータを使ってできたAIがベストな性能を発揮しますので、それを超えることはありません。元の画像の品質を超えないという意味での画像の圧縮率のように捉えていただければイメージしやすいと思いますが、全部のデータで学習したモデルの性能にどこまで近づけるかという課題になります。アプリケーションによっては、それほど精度を損なわなくてできるということも技術的にも見えてきています。

- 様々な分野にも応用が期待できそうな技術ですね。

諏訪:

これを例えばロボットの学習に展開させると、ドライバーを締めたことがある、カッターで切ったことがあると言った学習済みAIモデルを集めることで、では新たにビンの蓋を開けてみると言ったタスクを学習させる時に、まったく一から始めるよりも、学習効率を飛躍的に上げられることが分かってきました。過去の学習で獲得したコツのようなものを、それなりの重みづけで統合することで、実行したいタスクを取得するパフォーマンスも上がるというのは、既にシミュレーションレベルでは確認できていて、いまは現実のタスクのなかでどこまでが有効かということまで実証しようとしています。

実際、オートメーションの世界では、現場のデータを上げたくないという話を伺うことが結構ありまして、そのような現場に向けた事業化の構想も進めております。

- 他にも個人情報の取扱いなどは、今後ますます議論を重ねつつも厳しくなっていくお話にもなるでしょうし、その答えの一つとして、まさに、この協創学習という手法は非常に有効な手段の一つになりえますね。

諏訪:

冒頭でも申し上げましたが、我々は、AIも単なるアルゴリズムを新しくつくる研究をしているということではなく、社会実装されたイメージを考えて、その中でボトルネックなるところを起点にリサーチをかけています。やはりどんなAIが実装されている社会が近未来にあり得るのか?そのボトルネックは何なのか、ではそこに何を実現して提供できるのか?というバックキャスト型の革新技術起点でリサーチの問いを考えていこうと常々議論しています。これは立石一真が作った企業理念の中にある「ソーシャルニーズの創造」と共通する考え方で、組織としてますますその方向を強めてこうと考えています。

- ABCIを使い始めたきっかけはどういうものだったのですか?

諏訪:

はい、実は研究を始めたころは、やはりGPUは最低でもオンプレミスで持たないといけないという前提の中で研究を進めてきました。しかしクラウド進化のスピードとコストダウンの進展が早く、これから2年後3年後を考えたときには、それは前提にならないだろうということで見直したわけです。その中でSNSやAI研究者同士のネットワークのつながりがあって、ABCIのことを耳にしたのがきっかけです。

今井 紘(以下、今井):

基本的には今も内部のオンプレミスの計算資源を使っていますが、平常時でも使い切っているような状態になっています。論文投稿が近づくと全く計算機資源が足りなくて、研究者同士の取り合いになると言った話も現実に起こります。そういう際に、プラスしてABCIを使わせていただいていて、メインの研究の成果自体がABCIを利用させていただくことで生まれてきているという実態ですね。

- ありがたいお話ですね。研究者の方にとってはABCIは使いやすい環境でしょうか?

今井:

当社のオンプレミス型の計算機サーバーでも、動作しているLinuxのカーネルの保守・更新の問題であったり、ハードウェアの制約でソフトのアップデートがかけられないと言ったことであったり、苦労しながら使っています。一方、ABCIではそのような運用上の手間は基本的に一切無く、システム的にも常にアップデートしていただいていますので、AI研究の世界で新しいツールが出てきたとか、こういうプログラムが出てきたと言ったことをすぐ実行できるということで、研究者からの不満を耳にしないのは利用しやすいことの証拠かなというふうに捉えております。

- ありがとうございます。経営に携わる立場としてはいかがでしょうか?

今井:

そうですね、経営の視点から申し上げれば、他のクラウド型のサービスと比較しても、同じ量の計算資源で比べたときに、圧倒的に安いというのは正直なところ一番大きいですね。 また、プリペイドで課金を管理できるというのは、安心感があります。研究の進捗なども、どれくらいポイントを使っているかである程度推測できるところもありますので、そういう意味でも非常にいい仕組みだなと思っています。

オムロンサイニックエックス 株式会社 https://www.omron.com/sinicx/

通信工学と制御工学を融合し、生理学と機械工学を総合的に扱うことを目的とした学問分野。今日では、コンピューター技術の応用とも結びついて、各種情報システムやロボット技術などの実用化に貢献している。数学者のノーバート・ウィーナーによって書かれた。 ↩