AIブームが到来して数年、多くの企業でAIを使った革新的なサービスが発表される一方、そこにたどり着く前にクローズされるプロジェクトも少なくないという話も耳にします。あらゆる産業に革命をもたらすと言われるAIですが、いざ導入しようとすると思った通りの効果をあげられないケースがある中で、より顧客の目線に立ったAIのビジネス実装を提案しているのが株式会社 Laboro.AI様になります。今回は同社の共同創業者であり、代表取締役 CTOである藤原様にお話を伺いました。

株式会社 Laboro.AI

代表取締役 CTO 藤原 弘将 様

― 早速なんですけれども、御社のプロフィールから簡単にご紹介をいただけますでしょうか?

藤原 弘将(以下、藤原):

はい、ありがとうございます。当社Laboro.AI(ラボロエーアイ)は、2016年の4月に創業し、いわゆるAIスタートアップと呼ばれる部類の会社で、AIや機械学習と呼ばれる技術をクライアント向けのソフトウェアとして実装・提供することを事業としています。

当社創業者でもある代表が私ともう一人、椎橋徹夫という者がおります。椎橋はもともと、新卒からボストン・コンサルティング・グループ(BCG)という戦略コンサルティングファームにいた後、東京大学の松尾豊研究室というAI領域では著名な研究室で産学連携のコーディネーション、要は共同研究の取りまとめなどに携わっておりました。一方、私はもともと産総研で研究に携わった後、椎橋と同じBCGに移って知り合い、そこからあるAIスタートアップの立ち上げ支援を経由して、二人でLaboro.AIを創業しました。

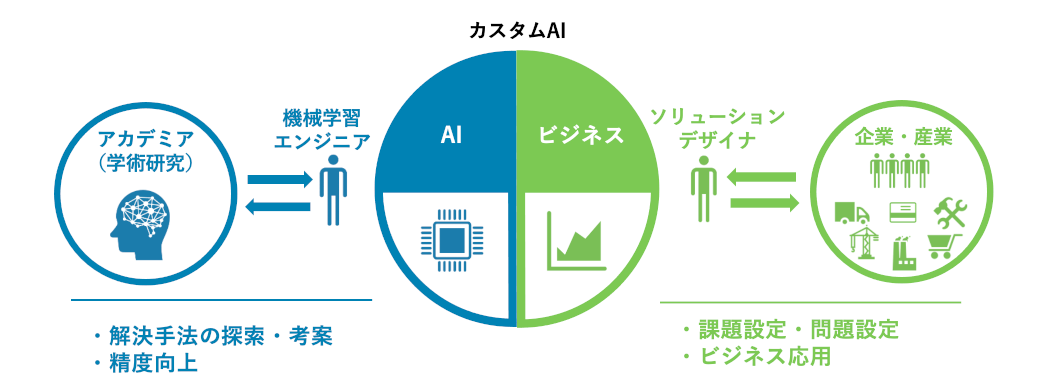

私自身はもともとアカデミアに近いところで研究し、かつコンサルティングファームでビジネス領域にも関わる一方、椎橋ももともとビジネスを出発点としながらアカデミアで産学連携に携わっていました。2名共に技術が生まれる領域とそれを使うビジネス領域の両面を経験していたことを背景に、その2つを繋ぐことにフォーカスした会社を立ち上げたというところです。

― 産総研からビジネスの世界に飛び込んでいったのはどんな理由からだったのですか?

藤原:

研究の世界は技術が生まれるところにあたりますし、もちろん技術を生み出すという活動は非常に重要なのですが、社会にそれを伝えていくことには少し距離があるように感じていました。産総研では「技術を社会へ」ということで、私自身、特許実用化共同研究などに関わっていたものの、研究者としてはどうしても上流の研究開発や論文を書くことにも注力する必要があります。一方で、それが社会で本当に使われるのかどうかについては、もちろん産総研としては非常に重要視しながらも、やはりアカデミアの世界からでは限界があって、そこをやりきるのは容易ではないと感じていました。結局、より技術的なところでの下流、つまり実際のビジネスを経験していないと、技術を社会に普及させていくことを推進して行くのは難しいと感じ、転職を決意しました。

― 御社のサイトを拝見すると「AIのビジネス実装」という部分にこだわっているように見受けられました。その背景はどんなところにあるのでしょうか?

藤原:

今お話したとおり、技術を生み出す活動は非常に重要なのですけれども、やはりそこで生み出された技術は「使ってなんぼ」なところがあります。特に、社会への実装を考えた場合のAI開発は、比較的応用研究ですので、その内容がいくら優れていても実際に広く使ってもらわないと意味がないと考えています。

特にビジネス実装にこだわる姿勢は、コンサルティングファームの経験でより強化された側面があります。やはり、コンサルティングファームだとクライアントがいて、そのクライアントのために何かをする、何かを考えるということが、ビジネスのコアになります。それによってクライアント、あるいはさらにその先のエンドユーザに対して、何がしかのインパクトを与えに行くのが非常に重要だなという思いを強くしました。

― なるほど。お二人ともコンサルティングファームにいたことが、いまの会社の一つのコアになっているということですね?

藤原:

そうですね、当社にも当然エンジニアは在籍していますが、当社の特徴的な点としてソリューションデザイナと呼ぶコンサルティング部隊がいることが挙げられます。エンジニアだけではより顧客に深く入ってビジネスを変革することが難しいときに、コンサルティングで培ったような知見を生かしていくことが重要だと前職の経験で感じておりました。

― これまでの取材の中で、AIスタートアップさんは、特定の分野に絞ってやられているケースと、幅広い業種に対してビジネスを展開されているケースの2つがあって、御社はどちらかと言うと後者になりますね。自社の強みはどんな部分にあるとお考えですか?

藤原:

技術的な側面とビジネス的な側面に分けて考えると、まず技術的な側面について一本コアがあるとすると、キャッチアップ力が挙げられます。自社でゼロから何か新しいものを作るというよりは、世の中でこういう研究が行われています、その分野ではこういう技術が出ています、という情報をキャッチアップして、それを幅広く理解しておき、実際のプロジェクトで素早く適用できるようにするということです。よく「巨人の肩の上にのる」という言い方をしますが、例えばAIのアルゴリズムにしても自社で一から作ると相当の時間がかかってしまうため、既にアカデミアで出てきているものをお借りし、実際のビジネスに適用していくことにフォーカスする。そのために幅広く網を張っておくスキルをある種コアな能力として、クライアントからのニーズに素早く対応できるような状態を作っています。

ビジネス的な側面についても同様で、コンサルティングのアプローチやスキルという観点では業種に関する知識の部分と一般的なアプローチの部分があると思いますが、汎用的な知識ややり方で売るというよりは、都度考えることを徹底してクライアントのニーズに対してスクラッチから「それはどうしたら良いのか」を考え抜くようにしています。

また、体制としても、先ほどのソリューションデザイナを中心に据え、プロジェクトを獲得した時点から実行の際にもソリューションデザイナが入り続けます。こうした一気通貫の体制を取ることによって、事前に要件が固まりきっておらずプロジェクトが揺らいでいるようなとき、例えば、モデルを試した結果に応じてビジネス上でどう活用していくかを考えないといけない場合でも、柔軟にクライアントと議論しながら推し進めていくことができるのが大きな強みになっていると思います。

― AIを導入しようとする時に、本来必要な視点などがクライアントに欠けていても、そういう視点も十分踏まえて対応していくことができるわけですね。

藤原:

そうですね、やはり技術的な部分よりも前段の要件を整理することが重要で、クライアントのビジネスの本質や構造を何も考えずにそのままやってしまうと、結局は失敗してしまうことが多いと考えています。例えば、AIという100%の精度を出すことが難しい前提のある技術を扱うに際して、一方でよく考えると100%の精度が出ないと業務上に全く価値が生まれないというケースも少なくありません。これは、私が特許実用化共同研究をやっていたときもそうですが、AIのような新しい技術に対するクライアントの期待値はなかなか大きすぎることもあり、あるタスクをAIに置き換えることを望まれるケースも多いのですが、何も考えずに「取り敢えずやってみましょう」でやってしまうと、AIの技術的には「精度90%で良い結果ですね」となっても、10件に1件は間違えているので、実際のビジネス運用に即すと「いや全然ダメじゃないか」といったギャップが起きることも多いものと思っています。

AIや機械学習の仕組みをどうビジネスに当てはめていくのか、本当に人を置き換えたいのだとすると最低限どのくらいの精度が必要なのか、人を置き換える以外の使い方はないのかなど、工夫をしながらどうやってビジネスで活用していくかというところ、要はAIを完璧なものとして捉えるのではなくて、不完全なものをどう使いこなしていくかという発想が必要です。こうした発想を持ち、開発の方向性を見据えた上で、事前に道筋を立てられるかどうかということが一つのポイントになると思っています。

― 実際のABCIの利用についても伺っていこうと思うんですけれども、やはり実サービスの開発などで使っていただいているんですか?

藤原:

どちらかと言うと、クライアント向けのモデル開発では、実は大量のデータを用いて大量の計算をするというケースはそれほど多くありません。例えば画像認識のモデルを作る場合でも、研究用のデータセットほどのデータが取れる訳ではなかったり、あるいはセキュリティ面から外に出せないデータがある場合もあり、比較的オンプレミスの計算機でやる場合が多いのです。

逆にABCIを使わせていただいているのは、先ほど申し上げたキャッチアップ部分、例えばアカデミアの領域で新しいアルゴリズムが提案されても、それを一度も試したことのない状態で突然クライアントのプロジェクトに使うことはできないので、事前に検証しておかないといけない場合など、会社として知見を高めるための研究リソースとして使わせてもらっていまして、実はそちらの方が計算機のリソースが必要な場合が多いのです。例えば、音声認識のモデルの研究で大量のデータをスクラッチから学習するとなると、ABCIを使っても数日から一週間かかったりするのですが、クライアントのプロジェクトでは実はそのような規模のプロジェクトはレアケースだったりします。

― 実サービスに適用するようなモデルの開発よりも、事前にアルゴリズムの検証をする段階の方が、リソースのパワーとしては必要になってくるんですね。

藤原:

そうですね、特に瞬間的に大量の検証が必要になる場合などは、それをオンプレミスでやろうとすると、やる時にはやるけどもその必要がないときにはリソースを腐らせてしまうようなことになりますから。

― 逆に実モデルを作る上では、ABCIは使えないのでしょうか?

藤原:

クライアントに提供するモデルの場合、再現性が非常に重要視されるので、例えば仮想環境でも完全に固定できるもので進めた方が、動作を保証する観点では楽です。我々がコントロールできないところでソフトウェアのバージョンアップがあったりもしますので、そこを固定しないとクライアントへの納品という観点では、いざ本番の環境では動かないみたいな話にはなりがちではあるため、そこも一つのポイントですね。もちろん、これはABCIにSingularityなどのコンテナ環境が整備されていることも踏まえた上での話です。

ただ、これはABCIが不安定という話では決してなくて、それを私たちがどこまでコントローラブルなのかという話が重要になるということです。

― では、ABCIを使っていただいての使い易い点とか、優れている点というところではいかがでしょうか?

藤原:

やはり一番大きいのは、いまの話のトレードオフということになりますが、環境さえ一回作ってしまえば、シェルで入って簡単に計算が回せるというところかと思います。要はスパコン的なアプローチで作られているので、環境構築はある種モジュールの読み分けなどで簡単に変えながら、データ/ソースも一つの環境の中で、まさに「自分の庭」のように使っていけるというところが非常に便利です。いろんな計算をクイックにトライしたいときに、いちいち環境を構築してといったことをしなくてもいいですからね。あとはそれにも関わりますが、計算リソースがオンデマンドで増やせ、課金も厳密に計算機を回している時だけなので、ほとんど気にせず、シームレスにいくらでも使える状況というのは非常にありがたいところです。

株式会社 Laboro.AI https://laboro.ai/